Kleinod von großer Bedeutung

Kleinod von großer Bedeutung

Kunstwerke bei der Renovierung der Matzener Donatus-Kirche gefunden

Spender und Sponsoren gesucht

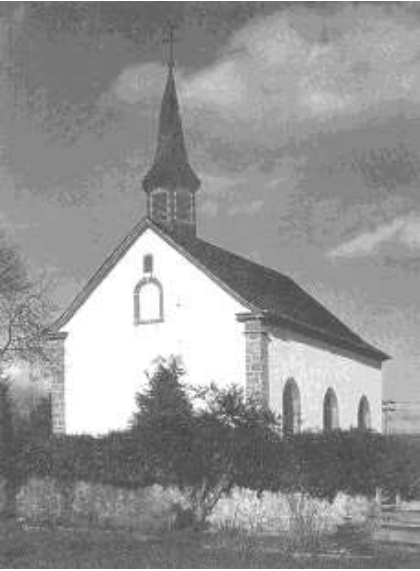

Bitburg-Matzen. Nicht immer sind es die großen, mächtigen Gotteshäuser, die unbezahlbare Schätze bergen; auch kleine Kapellen verdienen zuweilen aus kultur- und kunsthistorischer Sicht das Prädikat "besonders wertvoll". Ein solches Kirchlein steht in dem Bitburger Vorort Matzen. Zur Zeit sieht es dort allerdings aus wie auf einer Baustelle.

Zwar ist der Außenputz wiederhergestellt, doch innen sind die Handwerker bei der Arbeit. Das Kleinord bedurfte dringend einer Generalsanierung. Fundamente und Wände waren feucht, der Putz bröckelte, an dem schmucken Gotteshaus hatte der Zahn der Zeit heftig genagt.

Bereits 697/698 ist in einer Schenkung das Dorf Matzen erwähnt, man besaß bis 1806 eine Kirche, die zur Filiale Rittersdorf gehörte. Dieses Gotteshaus wurde abgebrochen, eine Donatuskirche neu gebaut. Heute ist Matzen Filiale von Bitburg-Liebfrauen.

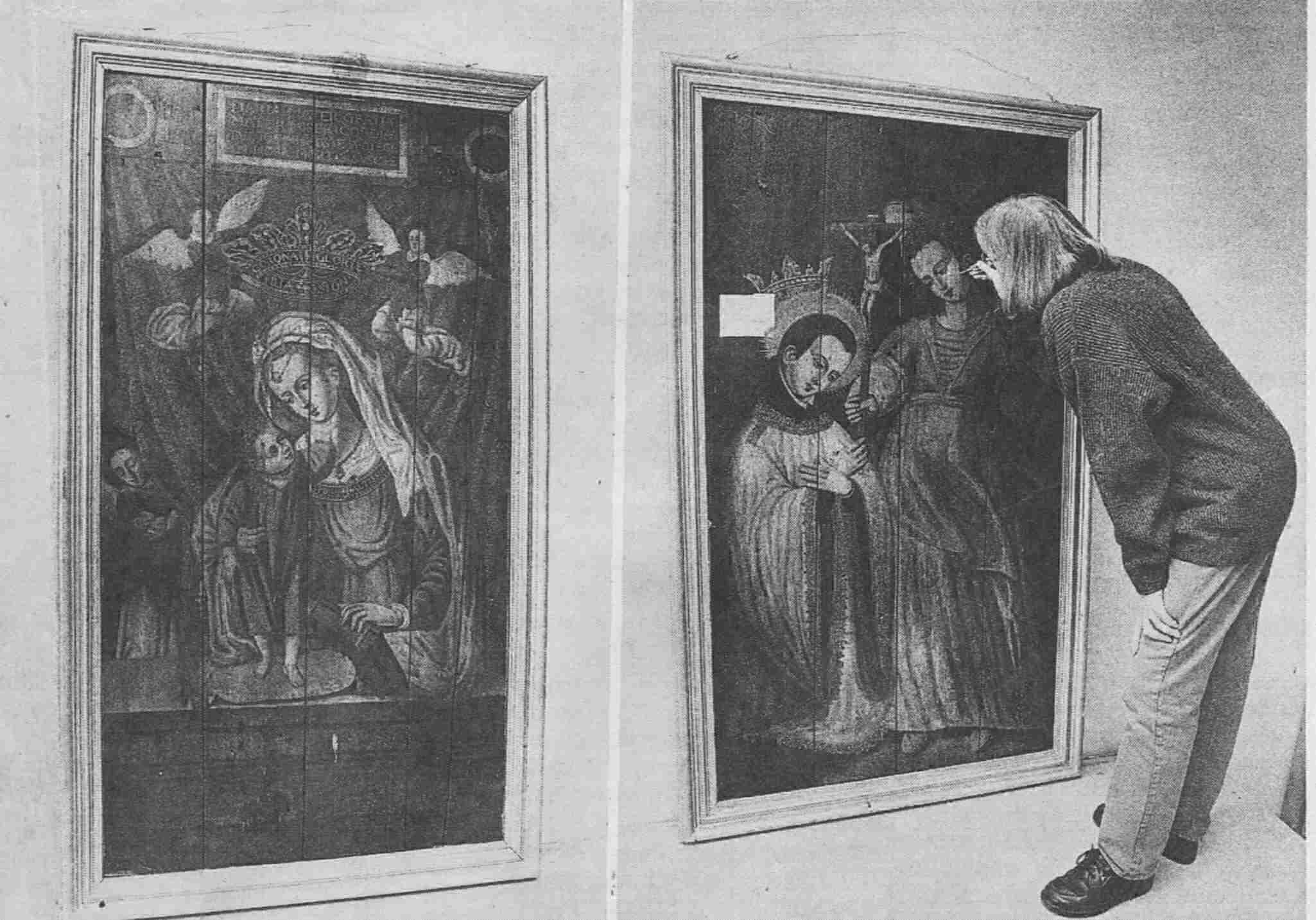

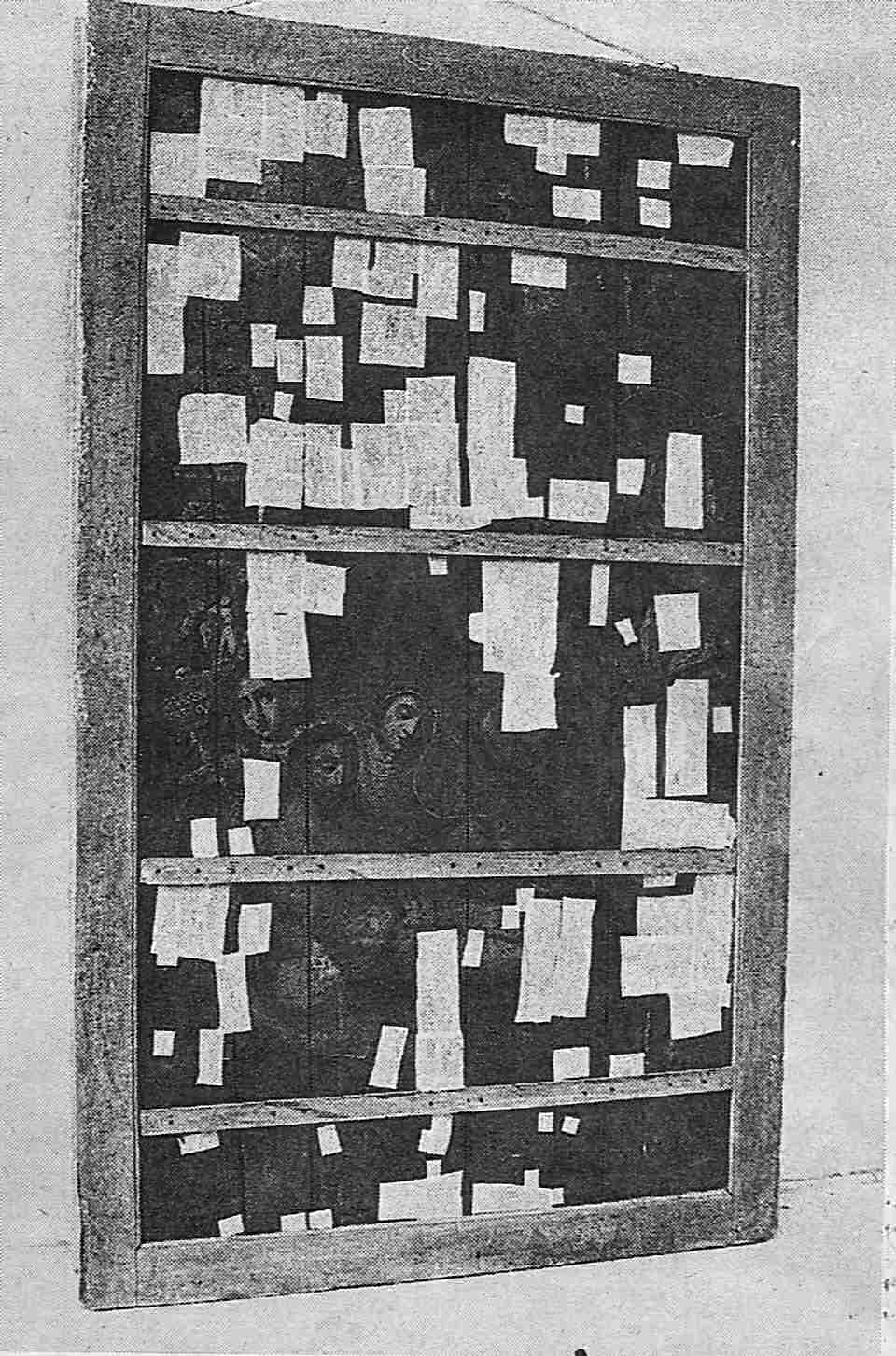

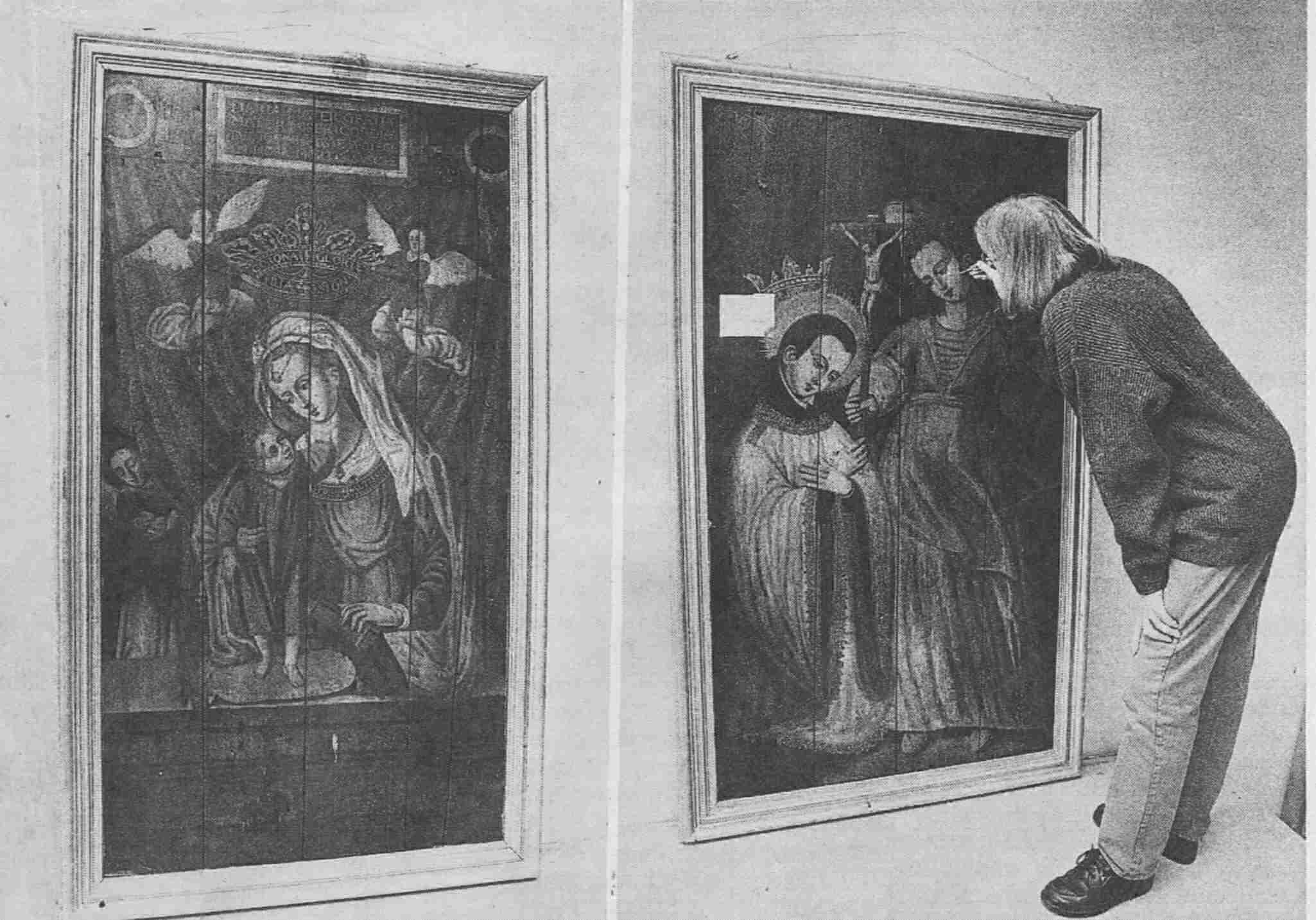

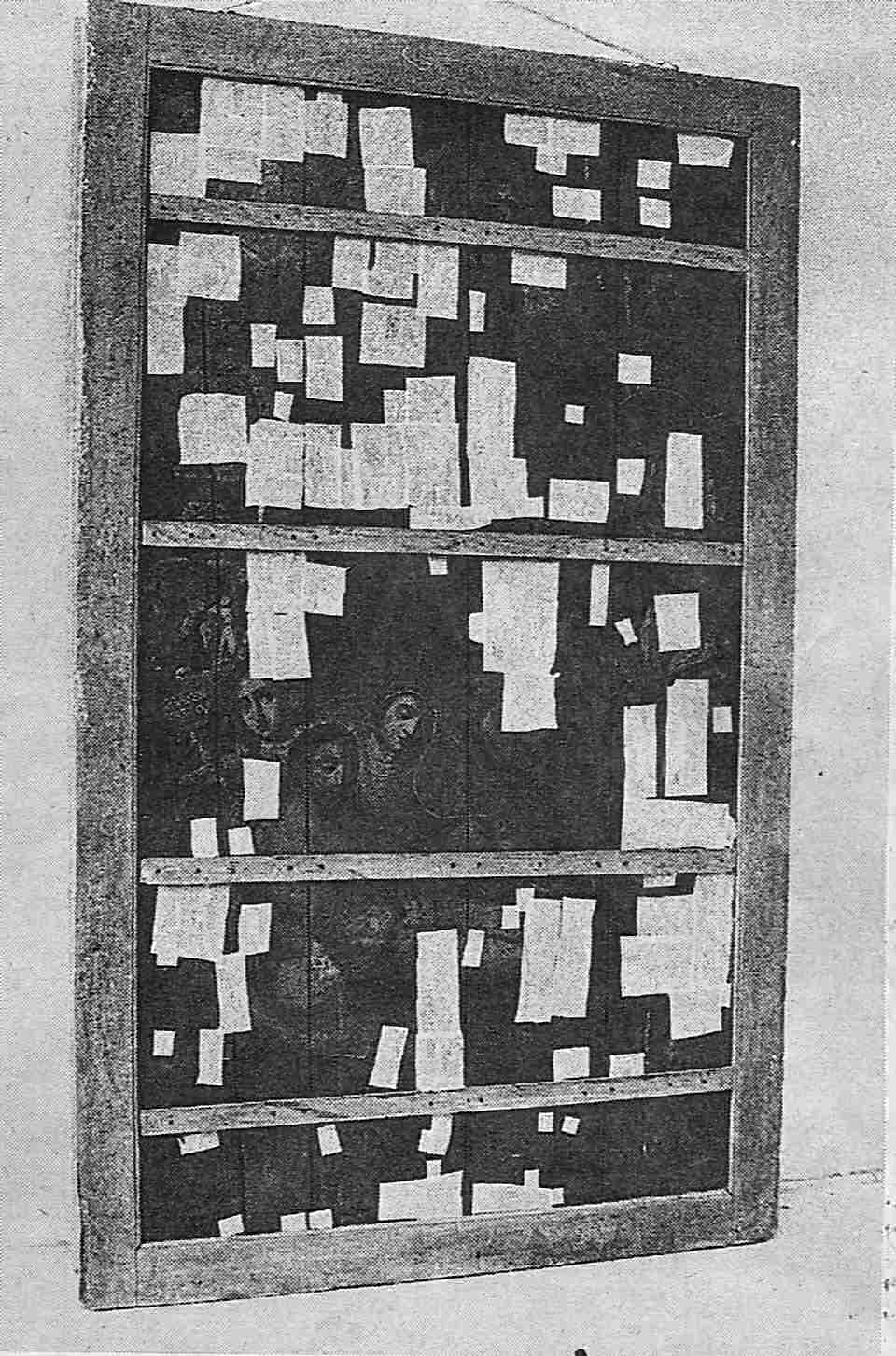

Und wie das so ist mit alten Gemäuern, sie bergen mancherlei Überraschungen. So fand man auf der Rückseite beim Ausräumen zwei beidseitig bemalte Bilder, stark verschmutzt und in restaurationsbedürftigem Zustand, aber von unschätzbarem Wert.

Die Fachleute datieren sie auf die Zeit vor dem 16. Jahrhundert. Diese Kostbarkeiten befinden sich mittlerweile in einer Fachwerkstatt zur Restaurierung.

Auch auf dem Dachboden der Kirche wurde man fündig. Entdeckt wurde ein neugotischer Altar, der bereits 1942 entfernt worden war. Dazu kamen zahlreiche Heiligenfiguren, wertvoll, aber reparaturbedürftig. Der Freude der Entdeckung der zahlreichen bemerkenswerten Stücke folgte bald die Ernüchterung. Denn allein die Grundsanierung des Gotteshauses schlägt mit 220.000 Mark zu Buche, und davon müssen die Matzener Bürger stolze 100.000 DM bezahlen. Für die Restaurierung der Kunstwerke sind noch einmal etwa 120.000 DM veranschlagt. Woher dieses Geld kommen soll, ist noch völlig unklar. "Wir brauchen einfach Sponsoren, mit dieser Größenordnung sind wir allein völlig überfordert", so Pastor Hermann Ludwig Meiser gegenüber dem TV. Gemeint sind damit Firmen, Banken, Privatleute und nicht zuletzt die Kommunen.

Familiär, wie es in Matzen zugeht, war ein Teil der Schätze auf verschiedene Häuser verteilt, den Altar hatte man mangels Unterstellmöglichkeit in einen ausgedienten Kuhstall verfrachtet. Mittlerweile aber sind die Kirchenschätze an sicheren Orten, sprich in Restaurationswerkstätten, wo sie - sollte man das Geld zusammenbekommen - wieder in neuem Glanz erstrahlen sollen.

Trotz der gewaltigen Aufgabe ist Pastor Meiser guten Mutes, daß man das Kind schon schaukeln, sprich die finanziellen Mittel beschaffen wird. "Die Matzener Bevölkerung ist unheimlich engagiert, aber völlig überfordert, wenn man sie finanziell im Regen stehen läßt", so Meiser gegenüber dem TV.

Daß man im Bitburger Stadtteil in der Tat gewillt ist, aus der Kapelle wieder ein Kleinod zu machen, bewies eine Bürgerversammlung. Hier gab es große Zustimmung zur Renovierung von Kirche und Kunstwerken. Eine erste Haussammlung erbrachte den stolzen Betrag von 20.000 DM, ein großer Basar ist geplant, die Vereine haben Hilfe zugesagt und auch eine Obstsammlung am Wochenende soll ein bescheidenes Scherflein zur Bestreitung der immensen Kosten beitragen. Es tut sich also was in Matzen, und das ist angesichts der Aufgaben auch bitter nötig.

______________

Quelle: Trierischer Volksfreund (Eifelzeitung) Nr. 243 vom 19. Oktober 1992, S. 7

Auszug aus: „Die Kirchen und Kapellen des Bitburger Landes - Ein Führer zu den Sakralbauten von Bitburg Stadt und Land", S. 62 ff.

Auszug aus: „Die Kirchen und Kapellen des Bitburger Landes - Ein Führer zu den Sakralbauten von Bitburg Stadt und Land", S. 62 ff.

Schon im Jahr 1570 stand in Matzen, mitten im Dorf nördlich der Einmündung Sonnenpesch in die Donatusstraße ( heute Haus "Schaal") eine Kapelle mit angeschlossenem Friedhof.

Schon im Jahr 1570 stand in Matzen, mitten im Dorf nördlich der Einmündung Sonnenpesch in die Donatusstraße ( heute Haus "Schaal") eine Kapelle mit angeschlossenem Friedhof.

Kleinod von großer Bedeutung

Kleinod von großer Bedeutung